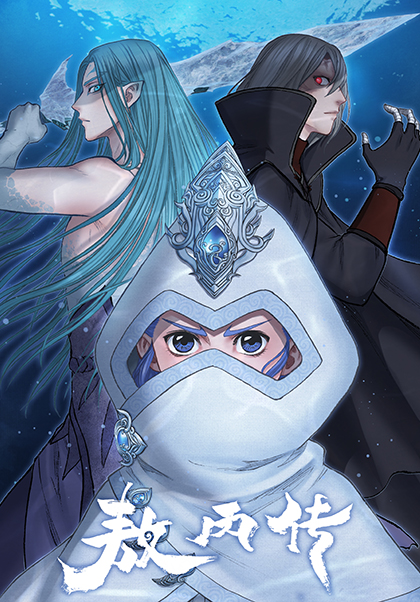

《封神演义》中的截教和阐教 ---从《敖丙传》第十四话想到的

漫画更新至第十四话,终于出现了截教门徒及其阵法。我之所以说“终于”,是因为我一直非常不愿谈起《封神演义》,因为这本小说所反映的人文伦理和道德思想我实在不敢苟同,正如饺子导演所说这本小说的价值观明显已经不符合当代社会的普世价值观了。但是作为这部小说的改编电影及其漫画,谈起它是不可避免的事。既然不可避免,那就浅谈一下本话中出现的截教和后面肯定会出现的阐教在《封神演义》中是怎样一个存在吧。

因为前面已经有读者阐述了截教和阐教的基本情况,我就主要从《封神演义》中对截教和阐教的定位也就是善恶褒贬来说说我的观点。

首先简单了解一下《封神演义》这本小说。估计很多人并没有真正读过这本小说,但是一定看过或听过取材于这本小说的各种改编影视剧。《封神演义》在中国小说史上的地位举足轻重,它对后世各种文艺创作的影响是世人所公认的,就其民间影响力而论,足以和《西游记》比肩。何满子先生称,除《西游记》外,“紧接着就要数《封神演义》较为优秀,而影响之广,也几乎可与《西游记》相提并论”。它在民间有着极为广泛的文化影响,根本原因在于小说创作中采用的虚幻性和奇异性描写,引起了底层普通民众的兴趣,正因如此,这部小说得以在民间广泛流传,并形成了极为庞杂的神学谱系,就此而言,《封神演义》的独特文化影响力是同时期的任何一部小说所无法比拟的。

但是,长期以来,在各类较为正式的研究论著中,对《封神演义》作为一个独立文学作品的艺术评价,普遍是较低的,多种学术著作在谈论《封神演义》时,大多模棱两可。鲁迅在《中国小说史略》中写道“较《水浒》固失之架空,方《西游》又逊其雄肆,故迄今未有鼎足视之者”。鲁迅先生只是陈述了一个事实,并无意将《封神演义》打入冷宫,但此语几乎为后来评论《封神演义》的文学地位定下了一个基调。正如先生所言:“书之丌篇诗有云‘商周演义古今传’,似志在于演史,而侈谈神怪,什九虚造,实不过假商周之争,自写幻想。”

《封神演义》主要内容写商纣王荒淫残暴,周武王率师讨伐,战争中神佛迭出,助周者为阐教,助纣者为截教,双方多次交战,各有死伤,最终截教失败阐教胜利,纣王自焚,武王取胜,姜子牙封神,以周武王分封列国告终。小说的主题主要倾向于反对暴政,颂扬仁政。这样一部著名的神魔小说,却始终被研究者冷落,论其原因,恐怕是因为无论从纲常伦理、人情道义、非黑即白的思想观念还是人物塑造、情节描写等方面,《封神演义》都有着很多明显的缺陷和不足,加之《封神演义》对《西游记》等同时期小说的大段抄袭,造成了研究者对其产生先天的厌恶感。

尽管如此,《封神演义》以虚写实描述了武王伐纣过程中的仙魔派系之争,凭借其丰富的想象塑造了诸多人、神、妖、魔的形象。这些仙魔形象多是来源于道教仙话和历史传说。这些仙魔人物被作者按照所谓的好坏安排了教派身份,即截教教徒和阐教教徒,他们的思想和行为本质上代表着派系之间的明争暗斗。

《封神演义》所描写的时代虽然是商周易代之时,作者许仲琳却以战争为依托,重点描写了其中的两个宗教教会——阐教和截教之间的斗争。在武王伐纣这一过程中,各位神仙道人“纷纷而来下”,相互斗智斗法。那么,这里的各位“神仙道人”究竟是宗教中哪一个派别中的一部分?对于《封神演义》里的阐教和截教,前人探索的结果具很大的分歧,各持一词。

关于截教,史料中并无切实的记载,但它与阐教的争端多被视为明代道教内部的矛盾。有学者认为阐、截之争并非完全是作者随意杜撰,毫无来由。《封神演义》中,作者虽然没有一开始就写截教之恶,然而其反面形象却是一早就安排好的,根据小说情节发展,我们会不由自主地站在阐教的立场上审视截教。我想这正是饺子导演想要打破的成见。

在我们的观念中,对一个人物最直观的印象就是其相貌,其性格,其行为,其立场。以阐、截教众来说,阐教诸仙大多仙风道骨,助周伐商、正气凛然,自然是得道高人;再看截教弟子,多是散修精怪、妖仙瘟神,行动时都是阴风阵阵、无所拘束,作者若是让其执掌正义,仿佛是对传统道德观念极大的讽刺,对众神严重的亵渎。但事实却并非如此。

我们不妨直接从小说描述的情节中来分析截教和阐教的人物形象。通天教主为截教教主,元始天尊为阐教教主。“有教无类”是通天教主最为明达、最值得赞扬的一面。小说中,阐教弟子见了如石矶、孔宣、龟灵圣母这些截教弟子偶尔也以师兄弟相称,然而心里却很是瞧不起截教的“妖邪”。其实,两教的矛盾虽然与立场不同有关,但很大程度上还是源于阐教众仙对截教的偏见。

从古代遵行的“三纲五常”来比较一下两教教众的行为。“三纲”,即“君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲”,小说中夫为妻纲较为少见除去不论,前两者在封神演义中皆多有涉及,最明显的要数君为臣纲。小说中截教弟子多为商朝旧臣,如德高望重的闻仲。贵为太师之身,明知成汤大厦将倾却甘愿一力承担,乃至兵败绝龙岭,惨死于云中子等阐教众人诡计之下,却依然英灵不灭,冒着魂飞魄散的危险回朝歌向纣王陈情(五十二回)。辅佐商君乃是情理之中,除去助纣为虐,又何尝不是道德忠义所在!而至于阐教众仙,虽超脱世俗、不在朝堂之上,但黄飞虎、邓九公乃至文王,皆是商朝旧臣。虽说武王为王者之师,但以臣伐君,仍有悖于纲常。这也是为何小说极度弱化周文王周武王历史上勇猛刚烈的形象,但凡讨伐纣王的事都让姜子牙干,目的就是为了使武王伐纣这个事从“篡位”变成顺应天道的合理事件。

再说“父为子纲”,哪吒应该算个典型,他虽有前世传承,但仍是李靖之子,虽在陈塘关自刎免去百姓父母灾难,但前提乃是受太乙真人暗中嘱托,是一种死中求活的手段,谈不上孝义,反而显得有些卑劣。因为哪吒知道自己的后台靠山是元始天尊,所以他肯定是不可能真正死掉的,但是他无端用残忍手段杀死龙王三太子这事无论从哪个朝代的法律和道德上都是说不过去的,所以他的自杀表面看是认罪其实是一种折中的妥协。因为他知道不可能死,他是上天派来辅助武王伐纣的先锋,但是他乱杀无辜无法平息死者家属的怒火,所以作者就用假死这一招了,他只不过是死给龙王看的,太乙真人用莲花给他塑身他又重生了。所以真正值得同情的是龙王一家,自己儿子被杀,凶手因为后台硬换个肉身继续拥有飞黄腾达的人生。换位思考下如果你是龙王你会如何?截教在父子之纲上倒无太大描述,但是余化龙、余德父子的生死与共却也算得上一门忠义。

“三纲”之外的“五常”,即“仁、义、礼、智、信”。通天教主的“有教无类”本身就是一种仁义的体现。在封神之战中,虽然门下弟子屡屡被阐教杀害,心中有气,也不曾教唆门下报复阐教,还屡次嘱托门下不可伤阐教弟子性命,亦可谓之“仁”。此外,截教很多弟子卷入是非也都是为了报仇以全义。”在“三姑计摆黄河阵”一回中,阐教以多欺少,却仍被三霄娘娘困于阵中,但至多被废了修为,并未伤及性命。截教弟子虽然痛恨阐教欺凌自己门下,却并未擅自杀害过阐教弟子,反观阐教中人,见到截教门下从不留情,乃至于最后截教弟子竞被屠戮殆尽!若说截教弟子“逍遥自在,无有拘束”但也并非无礼之徒。再说土行孙,可以说是十分猥琐的一个人物,长得丑也就罢了,本身又极其好色,未及成婚便使强使诈逼邓婵玉“就范”。除此以外,像陆压道人这样心狠手辣、阴险卑鄙的亦不在少数,在这里就不多说了。

道教是产生于我国本土的宗教。东汉时期,有张道陵其人造作道书二十四篇,以仙术为号召,开始创立道教。道教在我国兴起后,内部宗派也随之产生。还在东汉末年和魏晋南北朝时期,道教内就有丹鼎、符篆两派。及至辽金时代,道教又分为南北两宗。南宗与符篆派相承,此宗与丹鼎派相接。到金末,道教又有三派:一是以张道陵为祖师的天师道道教;二是金末道士刘德仁所创立的真大道教;三是由金天眷中道士萧抱珍所创的太一教。这三大派中又有许多支派。及至元代,道教中丘长春一派最受元代帝主厚遇。丘长春师事重阳王真人,当是北宗、丹鼎派的领袖人物。道教虽然宗派繁多,但大体上说,以全真教(丹鼎派、北宗)及天师道(符篆派、南宗)为两大教派,对峙于南北。两大教派最大的区别是,全真教重修炼,不娶老婆,授徒传教,是为“出家道士”;天师道虽然也授徒,但天师(张天师)是世袭,所以可以娶妻生子,虽然也斋戒,而在非斋戒期间,也可以吃酒食肉。所以天师道的道士,属在家者,是为“火居道士”。由于历代帝王(如明世宗)想益寿延年,长生不老,所以上层统治阶级信奉北宗、全真教、丹鼎派道教的多,而民间百姓祈求消灾避祸,则信奉南宗、天师正一道、符荣派道教的多。北宗统治色彩较浓,南宗民间影响较大。《封神演义》中的阐教,乃是符篆派、南宗、天师道道教,截教即道教中的丹鼎派、北宗、全真教道教。这里只要比较一下《封神演义》阐教、截教中的人物言行即可一目了然。

元始天尊的大弟子姜子牙,显而易见是个“火居道士”。阐教中的另一门人,西昆仑度厄真人的徒弟李靖,虽非道士,却也在家。他不仅当官,还讨老婆,先后生了金吒、木吒、哪吒三个儿子。惧留孙的门徒土行孙,喜好女色,他一见邓蝉玉,就想把她娶作自己的妻子。洪锦杀死过周武王的兄弟姬叔明,应是西周的大仇人,但月合仙翁却把他救了下来,反而把龙吉公主配他为妻。这些都在说明,《封神演义》中的阐教是“火居道士”们的道教,即符篆派的道教,天师正一道的道教,南宗的道教,在民间流传很广的道教。反观文中截教中人物,他们讲究与在乎的主要是修炼。一些非人类,经过修炼,也可以得道成仙。截教中道友,无一人有家室,他们全都是“出家道士”。但这些靠修炼成功的异类,最后都被杀败,一个个魂归“封神榜”。成汤的忠臣闻仲,为人耿直,连封王也惧他三分。他是截教金灵圣母的门徒,有时也自称“贫道”,只因他站在截教一方与阐教作对,最后也在绝龙岭归天。把丹鼎派的有道道士大都比附为非人的畜牲,或者让武艺高强、修炼出众的丹鼎派道士命丧黄泉,这样的诋毁或者说贬低可见作者对丹鼎派教徒的全然否定。通过这些描写,许仲琳的《封神演义》实际上在表现南宗、天师道、符篆派的道教,明显优越于北宗、全真教、丹鼎派的道教。也就是说,作者实际上通过阐教与截教的斗争曲折地反映出明清之际道教的两大教派之争,并且通过具体的描写如实反映在这场派系之争中自己的立场所在。所以我认为,笔下人物的形象就是作者立场的见证。

张炯等编的《中华文学通史》虽较为推崇《封神演义》思想艺术成就,但他也认为,这部书归根到底仍“不能算是一部杰出的作品”。浓郁的命运意识就是这部作品的各种“严重缺点”中最为致命的一个:作者在很多地方表现了宿命论的观点。例如在哪吒年幼犯事的情节描写中,其师父太乙真人的表现似乎也难脱纵容教唆之嫌。哪吒在打死敖丙及夜叉之后,向师父求救,太乙真人的反映却是颇不合情理。真人自思日:“虽然哪吒无知,误伤敖丙,这是天数。今敖光虽是龙中之王,只是步雨兴云,然上天垂象,岂得推为不知!...决不干碍父母。你去罢。”哪吒纵是因年幼无知而伤人况且手段残忍,作为师父的也应该多加管教。敖丙身为龙王太子,敖光丧子悲愤痛心,急于想找哪吒讨回公道,这些都是情理之中的事情。而作为师父的太乙真人反而以宿命论来为自己的弟子开脱,甚至还觉得龙王敖光“不谙事体”,这显然不合情理。还有贯穿整部小说的所谓“成汤气数已尽,周室天命当兴”,几乎已经成为全部故事发展的一个重要关键。结果,每个参加商周之争的人都不过是来“完成天地之劫数,成气运之迁移”,阵亡以后都是“一道灵魂进封神台去了”。这无疑歪曲了斗争的性质,从而也就影响了主题思想的积极意义。

《封神演义》中的人物描写最让人不解的是,代表正义的得道之士经常以多欺少,暗器伤人。而在代表助纣为虐的一方的截教中人,却很少有这样的表现。这与中国传统的伦理道德多有不合,而且也是极其影响人物形象的塑造的。所以有学者认为:“阐教助周,截教助商的斗争看似正义与邪恶的斗争,实则含糊不清,形同儿戏。”脱去“天命”和“为了大周八百年基业”的外衣,单看道德人情方面,阐教中人远不及截教显得光彩,所谓的正义也显得极为苍白。天命思想的存在使截教成了逆天行事的一方,不但为阐教的不光彩找到了借口,还洗刷了作者讽刺阐教以及老君、元始天尊的嫌疑。

综上所述,关于对《封神演义》的评价,虽各家说辞不一,但大都言语较保留。从总体看,《封神演义》一书思想之混乱,结构之模式化,语言之苍涩,都是显而易见的。游国恩等五位先生主编的影响《中国文学史》认为,《封神演义》虽在几个片断的描写上有可取之处,但该书的“糟粕是很多的”,“人物大都是概念化的”“场面流于程序”,“语言运用上,平板拖沓"甚至污言秽语频繁出现等等。由此,在当前文艺界勃兴的重释中国传统文艺经典的浪潮之中,《封神演义》遭到冷落也就成为必然。

因此,面对这样一部“糟粕很多”的著名小说,要想翻拍,改编是必然的。至于改的好不好只有当代观众最有发言权了。

但是《封神演义》作为明清神魔小说的扛鼎之作,它对后续各种文艺创作的影响是世人所公认的,就其民间影响力而论,足以和《西游记》比肩,所以说,《封神演义》在中国小说史上的地位几乎无需争论。老百姓看的是故事性和趣味性,文人学者才会关注学术性和艺术性。这也是这部小说流传甚广妇孺皆知却学术地位不高的根本原因。

以上是对《封神演义》小说内容的分析,其中人物分析均是《封神演义》中的人物,切勿套用到饺子导演的电影和漫画中。因为很显然饺子导演已经摒弃了小说中的糟粕。

写这篇文我查了不少资料,也学到了很多,这个过程中我也一直在赞叹饺子导演和编剧李老师对普世价值观的把控和表达竟然是如此的优秀,不管是电影还是漫画。

龙宫守护者 63人订阅

© 本文版权归作者 龙宫守护者 所有,任何形式转载请联系作者。

来自一本漫画

评论

请先登录再发表评论

0/300字 发布

热门

展开更多热评

最新

展开更多评论

触底啦~

第一个发表评论呦~